Comment miner la capacité de résistance des salariés

popularité : 4%

Comment miner la capacité de résistance des salariés

À chaque gouvernement ses remises en cause sociales. Prochaine étape : les retraites. La réforme prétend établir un régime universel, mais elle bouleverse la philosophie du système.

Les salariés risquent de devoir choisir : partir à la retraite avec une faible pension ou rester en activité avec l’espoir de recevoir un peu plus. C’est déjà au nom de la justice que les lois travail ont été instaurées…

Avec la loi travail concoctée en 2016 par Mme Myriam El Khomri, les lois puis les ordonnances imposées par M. Emmanuel Macron (2016-2017), le recours aux conseils de prud’hommes, chargés de juger les litiges liés au travail, a encore baissé : 127 000 saisines en 2017, contre 187 651 en 2014. Et ce n’est pas, on s’en doute, parce que les conflits ont disparu. Plusieurs facteurs expliquent ce retrait.

En hausse constante, les ruptures conventionnelles individuelles se substituent tout d’abord à la démarche prud’homale. En 2018, selon les chiffres du ministère du travail, 437 700 d’entre elles ont été homologuées, soit une hausse de 3,9 % par rapport à 2017, qui avait déjà vu leur nombre grimper de 8 % [1]. Or ces ruptures conventionnelles sont souvent négociées selon les minima légaux, le coût financier de la rupture étant reporté de l’employeur vers Pôle emploi, qui verse des indemnités de chômage. Le gouvernement a amplifié ce mouvement en créant les ruptures conventionnelles collectives ; soixante ont été signées en 2018.

En outre, les délais de prescription, c’est-à-dire la période durant laquelle on peut agir, ont été raccourcis. Ils sont tombés de cinq à deux ans en 2013, puis à un an en 2017, quand il s’agit de contester la rupture du contrat de travail ou son exécution ; de cinq à trois ans pour les conflits liés au salaire, et à douze mois dans le cas d’une rupture conventionnelle.

De même, si les lois ont simplifié la vie des employeurs, elles ont complexifié les démarches pour les salariés. Pour permettre de se défendre à ceux qui n’ont ni culture du droit ni accès à un syndicat ou à un conseil, les prud’hommes pratiquaient l’oralité des débats : un justiciable pouvait faire convoquer son employeur et s’adresser de vive voix au conseil, en particulier à l’audience des référés, qui permet de juger en urgence. Or cette oralité est remise en cause en première instance et supprimée en appel : pour saisir les prud’hommes, un salarié doit obligatoirement remplir un formulaire Cerfa (formulaire administratif réglementé) de sept pages [2] qui doit comporter les demandes, les moyens de droit et les pièces (preuves écrites du fait dénoncé). Pas simple à remplir tout seul. La procédure est si compliquée qu’elle peut dissuader ceux qui souhaiteraient simplement réclamer des documents sociaux, des salaires impayés de quelques centaines d’euros…

Troisième grand frein au recours à la justice prud’homale : un nouveau barème d’indemnisation fortement restreint. Lorsque les juges ont tranché un litige en faveur du salarié, après avoir entendu les voix « des deux côtés » (employeurs et salariés), ils décident d’une indemnisation selon le préjudice subi. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne pouvait être inférieure à six mois de salaire si l’entreprise comptait plus de onze salariés et si l’ancienneté du salarié était supérieure à deux ans, le juge pouvant octroyer davantage pour réparer l’entier préjudice du plaignant. Désormais, c’est le règne du barème obligatoire. Retiré de la loi El Khomri, rétabli « à titre indicatif » dans la loi de 2017, ce dernier est inscrit dans le marbre des ordonnances dites Macron. S’appliquant à tous les licenciements injustifiés survenus après le 23 septembre 2017, il dessaisit le juge, qui est privé de toute marge de manœuvre pour évaluer la faute de l’employeur et réparer le préjudice subi par le salarié. Pour le Mouvement des entreprises de France (Medef) comme pour tous les gouvernements depuis M. Nicolas Sarkozy, il s’agit de protéger les entreprises de la justice, de « rassurer les employeurs », selon l’expression de la ministre du travail, Mme Muriel Pénicaud [3].

Désormais, une personne employée depuis deux ans et licenciée sans cause réelle et sérieuse pourra recevoir entre trois mois (le plancher) et trois mois et demi (le plafond) de salaire [4]. La latitude du juge est donc d’un demi-mois ! Ce minimum de trois mois vaut quelle que soit l’ancienneté du salarié ; seul le maximum monte par paliers jusqu’à vingt mois pour trente ans d’ancienneté. Ce barème n’est pas appliqué dans un nombre restreint de cas (atteinte au droit de grève, liberté syndicale, harcèlement sexuel ou moral…) où le licenciement est automatiquement déclaré nul.

Toutefois, les conseils de prud’hommes de Troyes, Amiens, Lyon, Angers et Grenoble, ou encore celui d’Agen lors d’une audience de départage, présidée par un juge professionnel, ont, les premiers, décidé qu’ils devaient s’en écarter pour évaluer les préjudices subis. Ils se sont appuyés sur des lois sociales européennes qui s’imposent en droit français, ainsi que sur le code de procédure civile et le code civil, qui contiennent des dispositions pouvant être invoquées pour réparer tout ou partie du préjudice.

Les juges du conseil de prud’hommes de Troyes ont considéré, dans le verdict rendu le 13 décembre 2018, que le barème Macron était « inconventionnel » car il « viole la charte sociale européenne et la convention no 158 de l’OIT [Organisation internationale du travail] ». Le ministère du travail a rétorqué en mettant en cause… « la formation juridique des conseillers prud’homaux [5] » ! Tout jugement exige l’accord d’au moins trois juges sur quatre, ce qui implique au minimum un juge employeur ; en l’occurrence, le président (salarié) et le vice-président (employeur) ont réagi par un communiqué commun aux critiques du ministère : « Mettre en cause notre autorité, notre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs, qui constitue pourtant un des fondements de notre démocratie, est scandaleux et porte atteinte à l’autorité de la justice et à notre indépendance. »

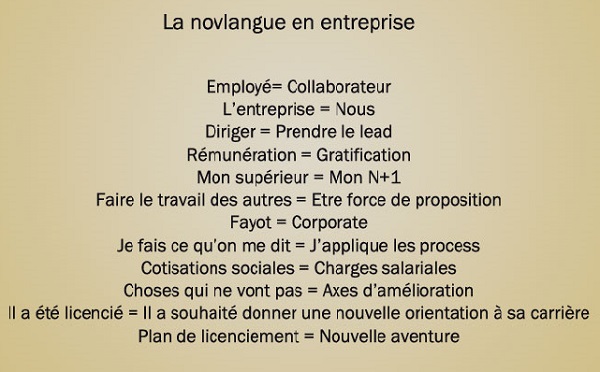

Jargon anglo-saxon

Pour endiguer ce mouvement de récusation du barème, le gouvernement a réagi de manière très inhabituelle. Le directeur des affaires civiles et du sceau a adressé une circulaire à tous les procureurs généraux des cours d’appel pour qu’ils recensent les décisions rendues sur cette question de non-conformité ; il les appelle à prendre la parole devant les cours d’appel, lorsqu’elles seront saisies, afin de rappeler que ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d’État n’ont invalidé ce barème. Or, objectent le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature, « le Conseil constitutionnel n’est pas juge de la conformité des lois aux conventions internationales, et la décision du Conseil d’État est une décision de référé (…) qui ne lie en rien les juges judiciaires ». Visiblement, le gouvernement aimerait que les magistrats des cours d’appel ne confirment pas les jugements pris en première instance par les juges des prud’hommes.

Quant au Comité européen des droits sociaux, il a déjà écarté l’application d’un barème en cas de licenciement injustifié (en Finlande) et a défini des « mécanismes d’indemnisation réputés appropriés », c’est-à-dire prenant en compte « le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours ; (…) des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime [6] ». Ce caractère dissuasif des condamnations est totalement récusé par les dernières réformes législatives en France, puisqu’il s’agirait de « rassurer » l’employeur.

Enfin, parmi les faits qui poussent le salarié à renoncer à saisir la justice prud’homale figure le délai entre le dépôt de plainte et le jugement. L’État a été condamné à de multiples reprises par le tribunal de grande instance (TGI) de Paris à payer aux salariés des indemnités allant de 1 500 à 8 500 euros, plus 2 000 euros pour les frais engagés [7]. La lenteur des procédures tient pour l’essentiel au manque de personnel (qui diminue encore).

Autre difficulté : un changement des mots utilisés dans le code du travail, désormais traduits en novlangue. Ainsi, la sous-traitance devient un « partenariat », la pénibilité un « facteur de risques professionnels » [8]… Par parenthèse, le « compte pénibilité » obtenu en 2013 pour compenser le recul de l’âge de départ à la retraite accepté par certains syndicats a été transformé en « compte de prévention ». On en a éliminé la prise en compte des charges lourdes, de l’exposition aux produits chimiques, etc., qui ne donnent donc plus lieu à des compensations (formations, trimestres supplémentaires permettant de partir plus tôt…).

La sémantique n’est pas qu’un exercice de style. L’avocate générale dans l’affaire Take Eat Easy (demande de requalification en contrat à durée indéterminée [CDI] d’un livreur déclaré en autoentrepreneur) le souligne : « Il est permis de se demander si le recours par la société Take Eat Easy à une terminologie anglo-saxonne (“shifts”, “strikes”), là où “plages horaires” et “sanctions” auraient parfaitement convenu, ne cherchait pas, au-delà d’une novlangue modernisante, à dissimuler, aux yeux de ses “prestataires” et peut-être des juges, la véritable nature de ce dispositif [9]. »

Obtenir les preuves de la qualité du travail, les attestations, les documents relève également du parcours du combattant. Les données sociales qui étaient auparavant transmises aux comités d’entreprise et aux autres instances représentatives du personnel (IRP) sont désormais dans la base informatisée de données économiques et sociales (BDES). Elles y sont éparpillées, et c’est au syndicaliste d’aller piocher et de reconstituer les statistiques nécessaires pour mettre en évidence des différences de traitement illicites, par exemple.

Quant aux inspecteurs du travail, qui pourraient apporter leur connaissance des situations dans les entreprises, ils subissent des pressions, des attaques diffamatoires, des réductions d’effectifs, des modifications de leurs attributions et de leur marge de manœuvre pour établir des procès-verbaux et des sanctions. Certains sont même traînés devant des tribunaux. Tefal (groupe SEB) a ainsi porté plainte contre une inspectrice du travail et contre un salarié pour violation du secret professionnel et recel de documents confidentiels, révélant des liens de connivence entre la direction de l’entreprise et la hiérarchie de l’inspectrice. Celle-ci a été condamnée en première instance, puis en appel, pour « recel de violation des correspondances et violation du secret professionnel » — une décision annulée par la Cour de cassation. La loi sur le secret des affaires du 30 juillet 2018 vient encore complexifier l’exercice de la preuve, les documents qui peuvent prouver tel ou tel fait devenant parfois impossibles à produire devant un tribunal, car déclarés confidentiels par l’entreprise.

Même le salarié « protégé » [10] se retrouve désormais fragilisé, frappé par une répression syndicale croissante. Avec la fusion des IRP et leur regroupement en cours dans le comité social et économique (CSE), le nombre d’élus salariés « protégés » aura chuté de 700 000 à 500 000 d’ici à la fin de cette année [11].

Pourtant, la justice prud’homale demeure essentielle pour régler les conflits du travail. Ainsi, à contre-courant de la précarisation sans cesse accrue des relations de travail, la Cour de cassation a requalifié en CDI le contrat du livreur de Take Eat Easy, considérant qu’il était sous le contrôle d’un employeur disposant d’un pouvoir de sanction, et donc qu’il était bien subordonné à la société. De même, la cour d’appel de Paris a jugé qu’il existait « un faisceau suffisant d’indices pour permettre de caractériser un lien de subordination dans lequel il [le chauffeur Uber] se trouvait lors de ses connexions à la plate-forme et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L.8221-6 I du code du travail [12] ».

Certes, en dehors des prud’hommes, les salariés peuvent s’adresser aux tribunaux, notamment au tribunal correctionnel, pour faire juger les infractions pénales commises par l’employeur (mise en danger, violences, travail dissimulé, discrimination, harcèlement). Mais il reste très difficile d’obtenir une condamnation pour harcèlement ou discrimination, et les amendes prononcées sont faibles. De son côté, le tribunal des affaires de la Sécurité sociale (TASS) jugeait les litiges concernant les prestations sociales, singulièrement la reconnaissance de l’accident du travail, du suicide au travail, de la faute inexcusable de l’employeur. Or les cent quinze TASS et les vingt-six tribunaux du contentieux et de l’incapacité ont été supprimés au 1er janvier 2019 par un décret du 4 septembre 2018. Ils seraient intégrés, avec tous leurs contentieux (250 000 causes en cours), dans un pôle social du TGI qui se met progressivement en place et dont le fonctionnement est déjà sujet à caution.

Le droit du travail lui-même s’est rétréci. Certains contrats contiennent une préjustification du licenciement, tels les contrats de chantier, qui se terminent à la fin de la tâche sans indemnités de rupture. Ils sont appelés à se développer dans d’autres secteurs : pourquoi pas un « chantier pour instituteur » qui pourrait permettre d’assurer les cours dans une classe de septembre à juin ? Ces contrats peuvent également être associés à des clauses d’objectifs individuels ou de performance collective. Le licenciement d’un salarié qui refuse la modification de son contrat de travail en application d’un accord de performance collective sera justifié sans contestation possible.

Enfin, la volonté de M. Macron de contourner le juge s’étoffe par le projet de réforme de la justice et sa dématérialisation par des algorithmes ad hoc (confidentiels). Le plaignant remplirait un formulaire à l’écran, et la décision lui serait notifiée sans qu’il accède au magistrat. De nombreuses sociétés se sont constituées pour créer un marché privé de la justice, qui se qualifient — novlangue anglophone obligatoire — de « start-up de la legaltech [technologie juridique] à l’Open Law [droit ouvert] [13]

». Ces « associations » souhaitent créer une base de données gigantesque constituée de tous les jugements rendus en France, avec éventuellement la mention des magistrats qui ont siégé, afin de modéliser, comme en économie, leurs comportements face à tel ou tel litige. Une forme de vampirisation privée des archives judiciaires nationales. Cela contrevient au « droit au juge [14] », qui comprend le droit à un procès équitable (article 6 de la convention européenne des droits de l’homme) impliquant le droit à l’égalité des armes et le droit à une protection juridictionnelle effective.

Ces atteintes au droit du travail et à la justice, censées développer l’emploi, contribuent à sa précarisation, tandis que la complexification de l’accès au juge en éloigne les classes populaires. Au mépris de la démocratie.

Hélène-Yvonne Meynaud

Juge des prud’hommes, sociologue.

le 30/07/2019

Transmis par Linsay

[1] « Les ruptures conventionnelles individuelles en 2018 », direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), ministère du travail, Paris, 11 février 2019. Lire Céline Mouzon, « Rupture conventionnelle, virer sans licencier », Le Monde diplomatique, janvier 2013.

[2] Décret de la loi Macron publié le 25 mai 2016.

[3] « Prud’hommes : le barème “rassurant” pour le salarié (Pénicaud) », Le Revenu, 7 novembre 2017.

[4] Le montant peut se cumuler avec des indemnités versées pour irrégularité de la procédure de licenciement dans la limite des plafonds.

[5] Cité par Bertrand Bissuel, « Le plafonnement des indemnités prud’homales jugé contraire au droit international », Le Monde, 14 décembre 2018.

[6] Jean Mouly, « L’indemnisation du licenciement injustifié à l’épreuve des normes supra-légales », Le Droit ouvrier, no 840, Montreuil, juillet 2018.

[7] Laure Gaudefroy-Demombynes,« Prud’hommes : l’État condamné à cause des lenteurs de la justice », 24 janvier 2012.

[8] Olivier Sévéon, « Ordonnances : disparition du mot “sous-traitance” et autres éléments de novlangue », Miroir social, 5 mars 2018.

[9] Avis de l’avocate générale du 24 octobre 2018, Cour de cassation, chambre sociale.

[10] Le salarié « protégé » ne peut être licencié sans l’accord de l’inspection du travail, voire celui du ministère du travail, ou encore du Conseil d’État.

[11] Stéphane Ortega, « Comment 200 000 représentants du personnel vont perdre leur statut de salariés protégés », Rapports de force, 20 février 2018.

[12] Cour d’appel de Paris, arrêt du 10 janvier 2019, RG no 18/08357.

[13] Cf. Jérôme Hourdeaux, « La justice se prépare à l’arrivée des algorithmes », Mediapart, 2 janvier 2019.

[14] Laetitia Driguez, « La motivation du licenciement au prisme du droit international et européen », Le Droit ouvrier, no 840, juillet 2018.

Commentaires